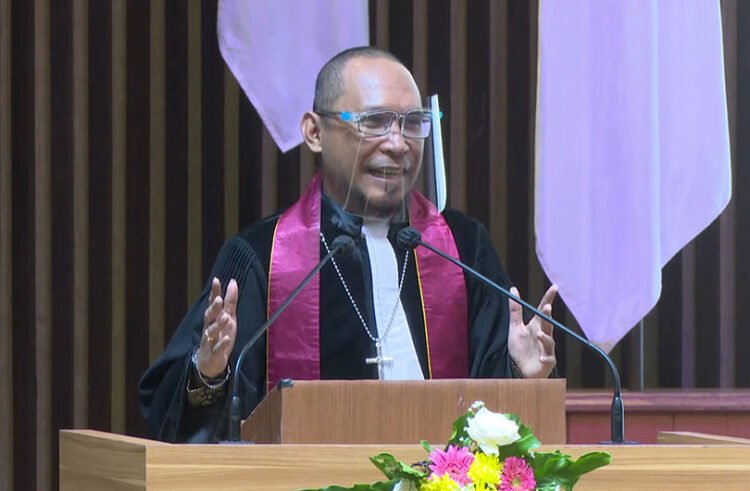

The Strongman karya Gideon Rachman dan Fascism dari Madeleine Albright adalah dua buku bagus yang harus dibaca untuk memahami dilema politik dunia pada masa kini. Kedua buku ini menjadi cermin yang memantulkan ambiguitas dunia politik. Pada satu sisi, rakusnya manusia pada kekuasaan. Pada sisi lain, kerapuhan manusia karena godaan kekuasaan itu sendiri. Meski pesannya hampir sama, kedua pengarang itu berbeda dalam cara mereka menelusuri jalan-jalan gelap politik yang bisa membawa dunia ke jurang kehancuran. Di tangan Rachman, strongman muncul bagaikan sosok perkasa, berdiri di tengah badai krisis ekonomi, menggenggam janji stabilitas yang dinanti-nanti oleh rakyat yang dilanda kecemasan. Pemimpin ini menyalahgunakan sistem demokrasi, bersuara keras dan tegas, memikat massa yang lapar akan perubahan. Sang pemimpin alias the strongman akan berseru, “Aku akan menyelamatkanmu,” namun di balik jubah kekuatan itu, tersembunyi pedang yang siap merobek institusi demokrasi, meruntuhkan kebebasan yang selama ini dijaga. Rachman melihat bagaimana dunia modern, dengan globalisasi yang merenggut pekerjaan dan menciptakan kesenjangan, membuka jalan bagi mereka yang mengklaim diri sebagai pelindung rakyat. Mereka hadir dengan janji yang memesona, namun di setiap langkah, mereka menghancurkan apa yang dulu dibangun: kebebasan pers, hukum yang adil, hak untuk memilih. Dalam dunia Rachman, strongman bukanlah tiran yang memaksa, melainkan sosok yang disambut dengan tangan terbuka, hingga akhirnya merampas segalanya. Albright membawa kita ke lorong-lorong pengalaman masa lalunya, ke dunia di mana fasisme pertama kali muncul, membawa kengerian yang membakar bumi. Fasisme, dalam pandangan Albright, bukan sekadar ideologi yang ditandai dengan kekerasan dan perang, melainkan racun yang perlahan menyebar melalui retorika kebencian, pembatasan kebebasan, dan janji kekuatan yang palsu. Fasisme lama datang dengan parade, simbol, dan slogan yang memekakkan telinga, namun, kata Albright, fasisme baru lebih halus, lebih licik, merayap melalui celah-celah ketakutan dan ketidakpuasan. Albright memperingatkan bahwa fasisme bukanlah kenangan masa lalu. Ia hadir dalam wujud baru, merasuki dunia yang lelah dengan ketidakpastian. Fasisme modern tidak selalu mengenakan seragam atau menyulut perang, tetapi menggerogoti fondasi demokrasi dengan membatasi kebebasan berbicara, menumbuhkan kebencian pada minoritas, dan memanipulasi ketakutan akan perubahan. Dalam dunia Albright, fasisme adalah bayangan gelap yang terus mengintai, siap bangkit kapan saja saat dunia lengah. Di antara dua dunia ini, Rachman dan Albright berdiri sebagai pengingat. Mereka sama-sama memperingatkan kita akan bahaya pemimpin kuat yang datang dengan janji stabilitas di saat krisis. Namun, perbedaan mereka terletak pada jalan yang mereka telusuri. Rachman melihat ke masa kini, pada pemimpin seperti Donald Trump, Vladimir Putin, atau Jair Bolsonaro—para pemimpin yang muncul dari krisis modern dan ketidakpuasan globalisasi. Mereka memegang kendali atas demokrasi, tetapi secara perlahan meruntuhkan pilar-pilar kebebasan dari dalam. Sementara itu, Albright memandang lebih dalam ke sejarah. Dia mengingatkan kita bahwa bayangan fasisme tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin telah berubah bentuk, namun esensinya tetap sama—otoritarianisme yang mengancam kebebasan dan martabat manusia. Dia memperingatkan bahwa demokrasi bisa hilang bukan hanya melalui perang, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang membawa kita semakin jauh dari kebebasan yang sesungguhnya. Keduanya berbicara tentang kekuasaan yang terlalu besar, dan harga yang harus dibayar untuk kebebasan yang dikorbankan. Rachman berbicara tentang para strongman modern yang meraih kekuasaan melalui krisis, sementara Albright memperingatkan kita tentang fasisme yang terus mengintai, siap merasuki dunia yang lemah. Dalam dua suara yang berbeda, mereka menyampaikan satu pesan yang sama: kewaspadaan adalah kunci agar kebebasan tetap hidup di dunia yang rapuh ini. Pdt. Dr. Albertus Patty, Intelektual Kristen

Melawan dengan Kotak Kosong

Politik memang dinamis. Namun, bukan berarti segala sesuatu boleh. Politik memang kadang sulit ditebak dan sangat cair. Akan tetapi, bukan berarti semuanya menjadi halal. Masyarakat dan elit politik harus tetap memegang prinsip atau nilai. Tanpa prinsip dan nilai yang menjadi pegangan etis-moral, politik hanya akan memuaskan syahwat kekuasaan. Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah hajatan politik yang seharusnya memperlihatkan daulat rakyat yang beretika. Pilkada semestinya menampakkan juga kewarasan elit dan partai politik yang berkomitmen kepada kemajuan demokrasi yang substantif. Pilkada bukan sekadar instrumen untuk meraih kursi kekuasaan. Dan, Pilkada itu akan gagal apabila ia tidak berhasil mendukung tumbuh suburnya budaya demokrasi. Kartel Politik dan Politik Kartel Mematikan Demokrasi Dalam Pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada November 2024, ada 44 daerah (propinsi, kabupaten/kota) yang mengusung satu pasangan calon. Artinya, masyarakat di 44 daerah itu tidak memiliki pilihan lain. Satu pasangan calon di propinsi dan kabupaten/kota itu akan melawan kotak kosong. Kondisi semacam ini tentu tidak baik untuk masa depan demokrasi. Mengapa? Sebab demokrasi itu mati kalau tidak ada perbedaan. Demokrasi itu tidak akan berkembang kalau tidak ada pilihan. Satu pasang calon dalam Pilkada itu bukan kemajuan demokrasi. Hal itu justru memperlihatkan kuatnya kartel politik yang membangun perkoncoan untuk membagi-bagi kue kekuasaan. Kartel itu menjalankan politik kartel dengan merangkul sebanyak mungkin kelompok kepentingan agar kekuasaan dapat raih dan dijalankan tanpa ada oposisi yang kritis. Politik kartel itu adalah politik hegemoni yang ingin berkuasa tanpa kontrol. Karena itu, kartel politik dan politik kartel dalam jangka waktu tertentu akan mematikan demokrasi. Sebab, tak ada lagi daulat rakyat, yang tertinggal adalah daulat partai dan elit politik-ekonomi. Kartel politik tidak berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat, tetapi semata-mata pada kepentingan politik dan ekonomi elit. Rakyat hanya boneka atau objek kekuasaan dan ekonomi. Karena itu, elit politik membeli suara rakyat. Para elit ini jor-joran menggelontor uang. Di daerah tertentu, untuk menjadi seorang Gubernur, para calon itu harus mengeluarkan uang paling sedikit 66 Milyar. Di daerah lain bisa jauh lebih besar. Uang sebanyak itu untuk apa? Antara lain membeli suara pemilih. Politik biaya tinggi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh politisi dan orang berduit. Itu sebabnya, dalam praktik politisi berkonco dengan pemilik modal. Kartel politik dan ekonomi berkomplot, sehingga pasangan calon tertentu dalam Pilkada dibiayai oleh pengusaha. Semakin besar komplotan politikus-pengusaha semakin efektif, dan mereka akan menjadi gurita yang justru membunuh demokrasi dan masyarakat. Kembalikan Daulat Rakyat Daulat rakyat harus dikembalikan. Rakyat yang berdaulat dalam politik adalah rakyat yang suaranya tidak bisa dibeli. Rakyat yang berdaulat dalam politik menjadi subyek perubahan. Mereka tidak bisa disogok. Mereka berpegang pada prinsip demokrasi dan etika. Rakyat yang berdaulat dalam politik itu kritis. Dalam situasi tertentu, mereka dapat memilih kotak kosong jika hanya ada satu pasang calon dalam Pilkada. Apalagi, calon tersebut tidak memiliki rekam jejak yang baik, tidak memiliki kompetensi dan integritas. Memilih kotak kosong dapat menjadi perlawanan terhadap kartel politik yang hegemonik, sekaligus memberikan pendidikan bagi para elit yang haus kuasa bahwa berdemokrasi itu harus ada pilihan. Berbeda itu biasa. Berjuang untuk meraih kekuasaan itu bagian dari politik, tetapi jangan bunuh demokrasi. Jangan hilangkan pilihan dan daulat rakyat. Politik harus menjadi seni yang memperindah demokrasi serta berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat. Esensi inilah yang harus dihidupi dalam berpolitik dan berdemokrasi. Pdt. Dr. Hariman A. Pattianakotta, Pendeta dan Pemerhati Politik

Ichiyo: Perempuan Berprinsip Menari Bersama Nasib

Membaca kisah Natsuko Higuchi, seorang perempuan hebat di tempat dan waktu yang jauh, membuat hati jadi hangat. Kisah perempuan yang dikenal dengan nama pena Ichiyo (harafiah: selembar daun) berlatar masa Restorasi Meiji. Masa pengembalian kekuasaan ke tangan Kaisar yang sebelumnya dipegang oleh Shogun dari dinasti Tokugawa. Peristiwa peralihan itu terjadi di abad ke-19. Restorasi Meiji membuat Kaisar bergegas mengirimkan putra-putra terbaik bangsa ke luar negeri. Mereka belajar berbagai macam ilmu pengetahuan untuk memajukan Jepang yang baru. Ini berimbas pula pada teknik cetak yang berkembang sehingga banyak koran dan novel yang dibaca oleh rakyat. Masa ini disebut ‘Bunmei Kaika’ (Masa Pencerahan). Tetapi masa yang katanya ‘cerah’ ternyata tak banyak berpengaruh bagi kehidupan perempuan. Di masa itu terkenal sekali motto ‘ryosai kenbo’ atau “istri yang baik dan ibu yang bijak”. Motto ini membuat perempuan harus memahami perannya sebagai ibu rumah tangga yang menggerakkan kehidupan keluarga. Perempuan boleh bersekolah tetapi hanya agar mereka menjadi calon ibu yang cerdas yang dapat melahirkan dan mendidik anak-anak cerdas. Selain itu, mereka juga wajib menguasai ketrampilan mengurus rumah tangga sebagai bekal kelak berkeluarga. Apanya yang cerah ketika perempuan tak bisa memasuki bidang profesi laki-laki? Tak boleh memiliki properti dengan nama sendiri? Itu adalah latar hidup Ichiyo. Namun, ada yang membedakannya dengan perempuan lain. Sejak Ichiyo kecil, ayahnya mengenalkan dunia ajaib. Dunia buku yang membawanya bebas berkelana di dunia kata dan imajinasi yang pada akhirnya mendorong dia untuk menulis. Ichiyo tenggelam dalam buku-buku yang disodorkan ayahnya dan ia makin mahir mengintepretasi sajak. Hingga setiap sore ia membacakan sajak di perkumpulan sastrawan ketika ia masih berusia 11 tahun. Kecintaannya pada buku dan menulis membuat ia ingin sekolah setinggi mungkin dan menjadi penulis profesional. Sementara itu, ibu Ichiyo adalah sisa pendidikan era Tokugawa yang memandang pekerjaan perempuan hanya di seputar sumur, dapur dan kasur. Ia tak senang suaminya mendidik Ichiyo menjadi gadis berkacamata tebal. Ibu Ichiyo sudah mengatur agar anaknya hanya memiliki sedikit waktu untuk membaca dan lebih banyak mengerjakan pekerjaan domestik. ‘Kelas Feminin’ mengajar memasak, menjahit, dan merangkai bunga. Ichiyo lakukan semua itu dengan keseriusan total bukan karena ia suka tetapi karena ia perfeksionis. Pada akhirnya Ichiyo berhasil masuk sekolah bergengsi yang memuaskan hasrat sastra dan menulisnya. Namun kisah hidup tak dapat diduga. Perlahan namun pasti kondisi keuangan keluarga Ichiyo merosot tajam semenjak kematian kakak lelakinya dan ayahnya. Tapi, Ichiyo tetap bertekad menjadi penulis. Yang menarik, Ichiyo adalah perempuan berprinsip. Ia tak mau mengikuti selera pasar yang mendikte penulis agar menulis kisah yang dangkal dan vulgar. Ia bahkan tak mau menggunakan nama pena laki-laki agar karyanya diterima dan dibaca masyarakat. Perlahan tapi pasti karyanya disukai dan disambut positif bahkan oleh Bungakkai, kelompok sastrawan yang kritis terhadap karya tulis. Menjelang akhir hidupnya, si selembar daun masuk dalam lingkaran sastrawan elit yang semua anggotanya adalah laki-laki. Satu-satunya penulis perempuan yang disegani dan membuat penulis laki-laki berguru padanya. Membaca kisah Ichiyo, saya merasakan detak perjuangan perempuan. Mengamatinya yang gemulai namun tegas menari bersama nasib. Bagaimana mimpinya dibuahi dan diperjuangkan sepenuh hati. Membaca Ichiyo pun membuat saya merenung. Bagaimana dengan perempuan di Indonesia? Apa mimpi kalian? Bagaimana dengan pola asuh di keluarga, sekolah, agama serta masyarakat? Maukah kita mendorong perempuan-perempuan Indonesia bermental baja, memiliki prinsip, berwawasan luas, dan tetap merawat kehidupan? Yang bukan hanya ayu kemayu tetapi cerdas menari bersama nasib! **YD

Darurat Demokrasi: Indonesia Dibajak Kartel

Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan dagelan politik yang sama sekali tidak lucu. Para elit politik sedang memperlihatkan syahwat kekuasaan yang begitu tinggi. Melalui sang paman, Mahkamah Konstitusi (MK), sempat diselewengkan menjadi mahkamah keluarga, mengubah aturan mengenai usia calon wakil presiden supaya Gibran bisa menjadi calon Wapres. Skenario ini sukses, sebab KPU langsung menjalankan keputusan MK yang tidak bulat dan kontroversial serta melanggar etika itu. Gibran pun melenggang menjadi Wapres terpilih. Namun, kali ini MK membuat keputusan yang sangat baik untuk merawat demokrasi, yakni dengan menetapkan ambang batas baru bagi partai politik untuk mengusung calon dalam Pilkada. Juga keputusan MK soal batas usia kepala daerah. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini DPR RI kemudian melakukan pembahasan kilat Rancangan UU tentang Pilkada. Dan seperti yang kita ketahui, kemarin setelah didesak masyarakat, pembahasannya ditunda. Hal ini dilakukan untuk membegal keputusan mengenai ambang batas dan usia itu. Padahal, RUU tentang Pilkada itu tidak menjadi agenda Prolegnas. Tujuan dari tindakan pembegalan oleh DPR RI itu adalah supaya calon yang diusung oleh koalisi gemuk tidak mendapatkan lawan. Rakyat hanya datang untuk mengisi kotak kosong. Di beberapa daerah, skenario ini sedang dimainkan. Selain itu, Jokowi juga berkepentingan untuk menaikan anaknya sebagai calon wakil gubernur. Politik Dinasti dan Politik Kartel Tindakan Jokowi akhir-akhir ini memang makin terasa janggal. Menteri yang hanya tinggal dua bulan saja diganti. Imbas dari perseteruannya dengan PDIP. Mengganti atau tidak seorang menteri memang haknya presiden. Tetapi, mengganti dengan alasan yang tidak jelas dan hanya karena kepentingan politik kekuasaan, jelas tindakan Jokowi itu bukan demi rakyat Indonesia. Makin jelas bagi masyarakat Indonesia bahwa yang Jokowi pikirkan adalah dinasti keluarganya. Jokowi telah berhasil membawa Gibran dari Walikota menjadi Wapres. Ia sukses juga membawa menantunya menjadi walikota dan kini digadang-gadang untuk menjadi Gubernur Sumut. Dan sekarang Jokowi mau menjadikan Kaesang sebagai kepala daerah. Politik dinasti Jokowi ini klop dengan politik kartel. Para elit politik bekonco dengan para penguasa untuk memastikan kartel bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Karena itu, koalisi politik dibangun sedemikian rupa, supaya politik perkoncoan itu dapat mulus berjalan. Dalam nalar sederhana mungkin kita bertanya, kok bisa seorang Jokowi melakukan semua hal yang merusak tatanan demokrasi seperti yang dipertontonkan akhir-akhir ini? Menurut saya, Jokowi tidak sendiri. Ada kartel di belakangnya. Dan Jokowi telah memasang orang-orangnya di berbagai lini, mulai dari kepolisian sampai TNI. Kondisi ini membuat kita sedang berada dalam kondisi darurat demokrasi. Demokrasi kita terancam mati. Padahal, demokrasi itu adalah buah reformasi yang dipetik sebagai hasil dari perjuangan yang berdarah-darah. Sayangnya, setelah sekian lama Reformasi, kita kembali lagi seperti hidup di masa Orde Baru. Mungkin kini kita sudah di post-Reformasi, yang memperlihatkan wajah buruk dari politik kartel dan politik dinasti. Pesan Untuk Rakyat dan Pemerintah (Yang Baru) Dalam situasi ini, saya kira rakyat tidak boleh diam. Masyarakat sipil harus eling dan bangkit, karena selama ini telah terhipnotis dengan seorang yang bergaya jelata. Aksi-aksi yang dilakukan sejak kemarin dengan turun ke jalan harus dilakukan terus sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintahan yang semakin lalim. Para Guru Besar dan Akademisi memang harus bersuara lantang. Pers harus kritis dan memihak kepada kebenaran. Situasi darurat ini memang butuh respons yang tepat dan benar. Kita harus berpihak pada masyarakat dan demokrasi. Anggota DPR RI yang tidak hadir sehingga tidak korum dalam usaha pembegalan kemarin kita apreasiasi. DPR memang harus memihak kepada rakyat. Semoga semakin banyak yang eling. Bukan berpihak pada politik busuk yang hanya mau menang dengan menghalalkan segala cara. Saya pikir, Pak Prabowo juga pasti tidak mau terjerat dalam jebakan politik dinasti Jokowi. Semoga benar yang dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Ia hanya memikirkan masa depan Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera! Merdeka!! Lawan kelaliman! Pdt. Dr. Hariman A. Pattianakotta, Pemerhati Sosial

Djaga Depari: Antara Cinta, Sedih dan Bangsa

Rasanya tak ada yang bisa menyambungkan suara hati masyarakat Karo dengan not lagu, selihai Djaga Depari. Di tangan komponis bersahaja ini, hampir semua curahan semangat Karo tersimfoni sempurna. Lagu-lagu Djaga Depari dengan gamblang bercerita keindahan alam, romantisme cinta, kesedihan hidup serta semangat mempertahankan kemerdekaan. Semuanya amat kental dengan keseharian warga Karo. Depari menulis sejumlah lagu heroik semisal Erkata Bedil (Dentum Senjata) yang menyemangati pejuang di Pertempuran Medan Area, atau Kemerdekaanta (Kemerdekaan Kita) yang memberi nasehat pada para pemuda agar gigih mempertahankan kemerdekaan. Tapi komponis kelahiran Serebaya, Tanah Karo 5 Mei 1922 ini, juga menulis tembang romantis semacam Terang Bulan, atau yang sangat melankolik seperti Piso Surit. Diperkirakan Djaga Depari menulis ratusan lagu. Namun hanya sekitar tujuhpuluhan karyanya yang kini terdokumentasi dengan baik. Sering kali lagunya lebih dahulu populer di masyarakat, tanpa ia memperoleh royalti. Lulus dari Christelijk HIS (Sekolah Dasar yang dikelola Zending Kristen) di Kabanjahe pada 1939, Djaga Depari memilih untuk berfokus pada musik. Ia pun berangkat ke Medan untuk menjadi seniman. Pria dari Sub-merga Ginting ini memang konsisten dengan pilihan hidupnya, meski pada masanya karir sebagai pemusik bukanlah hal yang menjanjikan secara finansial. Djaga Depari sempat berkiprah dalam orkes Melayu, Melati-Putih. Orkes yang pemainnya multi etnis ini sangat terkenal di Sumatera Timur selama era 1940-an. Sangat mungkin selama kiprahnya disini Djaga Depari juga menulis syair lagu yang tidak berbahasa Karo. Tapi sejauh ini belum ditemukan karya-karyanya yang menggunakan bahasa selain Karo. Saat Jepang tiba di Sumatera di tahun 1943, Djaga Depari memutuskan kembali ke desa kelahirannya di Seberaya. Ia kemudian menulis lagu untuk kepentingan perjuangan dan menyuarakan suara masyarakatnya. Disinilah ia mulai menghasilkan sejumlah karyanya yang legendaris. Karya-karya ini banyak dijadikan rujukan oleh komponis Karo generasi berikutnya. Kreativitas Djaga Depari terus berlanjut hingga akhir hayatnya di 15 Juli 1963. Ia mewariskan cerita bersama masyarakat Karo lewat lagu-lagunya. Lewat syairnya soal cinta, kesedihan dan penghargaannya pada bangsa.

Tak Ada Pertemuan tanpa Cimpa

“Ija Cimpa-na?”[1] Pertanyaan seperti itu barangkali akan muncul, apabila di pertemuan masyarakat Karo, orang belum menikmati Cimpa. Penganan berbahan dasar ketan ini hampir dipastikan selalu ada dalam perpulungen (musyawarah, kebaktian lingkungan, pertemuan keluarga, dll), merdang merdem (kerja bakti tahunan), atau sejumlah pesta. Biasanya Cimpa yang digunakan dalam forum-forum tadi adalah Cimpa Unung-unung. Kue ini terbuat dari tepung ketan merah yang diisi gula aren dan parutan kelapa. Adonan ini lalu dibungkus daun singkut kemudian dikukus. Cimpa unung-unung dibungkus dengan bentuk memanjang. Rasa manisnya terbilang pas di lidah, apalagi jika dimakan saat masih hangat. Pada masa sekarang cimpa unung-unung juga sering dibungkus menggunakan daun pisang. Tapi penggantian ini menghasilkan sensasi aroma yang berbeda. Meski sama-sama harum, daun singkut memberi aroma khas yang lebih kentara. Ini yang akhirna membedakan rasa cimpa dengan kue ketan sejenis, semisal kue unit di Jawa atau lappet di Tanah Toba. Cimpa juga ditemui dalam bentuk lain, yang pembuatannya tidak serumit cimpa unung-unung. Ada adonan cimpa yang langsung dicampur jadi satu, lalu digoreng dengan minyak atau lemak. Ini dikenal dengan nama Cimpa Tuang. Ada pula adonan cimpa yang dicampur dan disajikan agak mentah/setengah matang dikenal dengan nama Cimpa Matah. Kedua versi cimpa ini biasanya dinikmati sehari-hari, agak jarang disajikan dalam forum resmi. Bagi masyarakat Karo menikmati cimpa, terutama cimpa unung-unung, berarti menikmati momen kebersamaan. Disana ada pertemuan, gotong royong dan semangat saling membantu. Cinta dan kebersamaan yang mengalir, bukan sekedar didokumentasikan dengan foto, tapi dirasai bersama dalam manisnya cimpa. Mungkin saja frasa ‘tak ada pertemuan tanpa cinta, kehangatan pembicaraan serta karya bersama” bisa disederhanakan dan dikonkritkan menjadi “tak ada pertemuan tanpa cimpa.” [1] Dimana cimpanya? (Bahasa Karo)

Cipera Manuk: Ayam Berkuah Kental yang Dirindukan

Menu makanan utama di Pulau Sumatera memang selalu kaya bumbu. Tidak terkecuali Cipera Manuk, sajian daging ayam khas Tanah Karo. Tapi tidak seperti rendang, gulai, lempah atau makanan pesta lainnya, Cipera adalah makanan rumahan. Biasa dinikmati dalam keluarga atau kelompok yang tidak terlalu besar. Hal itu justru yang membuatnya sering dirindukan oleh orang-orang yang merantau. Cipera Manuk dibuat dari potongan daging ayam yang dimasak dengan tepung atau parutan jagung yang halus beserta sejumlah bumbu seperti: santan kelapa, bawang, kemiri, serai, cabai, andaliman dan terutama asam patikala (kecombrang). Parutan/tepung jagung inilah yang sebenarnya disebut ‘Cipera’. Ke dalam porsi ini juga ditambahkan jamur (biasanya jamur merang) yang menjadikan sensasi empuknya bisa dinikmati bergantian dengan daging. Cita rasa Cipera Manuk biasanya sangat ditentukan oleh pilihan daging ayam dan kualitas jagung. Di Tanah Karo ayam kampung adalah pilihan yang sering diambil. Daging ayam kampung akan lebih lama menjadi lembut, jadi bumbu akan semakin meresap. Demikian pula terkait jagung yang diparut atau dijadikan tepung. Tepung dari jagung tua umumnya lebih banyak dipakai, meski parutan halus jagung muda juga punya cita rasa yang unik. Kuah kental Cipera meninggalkan sensasi khas di lidah. Ada asam, segar, pedas, kelat, getar di mulut namun lembut. Ini yang membuatnya bisa dinikmati berbagai usia dan meninggalkan rasa yang mendalam, tapi tidak terlalu mengagetkan. Bagi lidah yang kurang terbiasa dengan makanan berbumbu, rasa Cipera masih bisa ditoleransi. Tidak semengagetkan masakan Karo lain, katakanlah seperti Terites (olahan makanan di perut kerbau/sapi) atau porsi lengkap Tasak Telu (mengandung masakan ayam yang dibumbui marus, yang dalam tradisi awal selalu disajikan bersamaan dengan Cipera). Meski keduanya punya kelezatan tersendiri, orang umumnya perlu penyesuaian saat pertama kali menikmatinya. Lebih dari sekedar rasa di lidah, Cipera selalu dilekatkan dengan suasana rumah. Dalam seporsi Cipera, tergambar kekhasan suasana rumah tangga Karo. Keseharian yang penuh rasa: bahagia-derita, ramah-marah, getir-manis, segar-sesal – namun diolah dalam proses. Semuanya kemudian menampil dalam diri Manusia Karo yang lembut dan dewasa. Tapi tetaplah mereka perlu ditambahi unsur lain, yaitu persaudaran dan kekerabatan, itu yang membuat mereka semua bisa bergantian menanggung suka-duka. Terlalu filosofiskah? Barangkali begitu. Yang jelas, Cipera memang akan selalu dirindukan justru karena kesederhanaan dan kesehariannya. Rasanya seakan memanggil pulang para petualang yang lelah. Beroleh kesegaran. Mendapatkan kembali ‘rumah’.

Bukan Sushi atau Sashimi, Ini Menu Ikan Mentah Nusantara

Kuliner Jepang punya seni mengolah ikan mentah. Menu sashimi dan sushi tentu banyak dikenal oleh para pecinta makanan. Kedua menu itu biasanya mengambil ikan laut yang segar, disajikan mentah, hanya dengan bumbu kecap, wasabi atau jahe. Bila sashimi hanya memakai ikan mentah, pada sushi, ikan itu menempel di nasi khas Jepang, yang biasanya sudah direndam atau terfermentasi. Namun, mengolah ikan tanpa api bukan hanya monopoli orang Jepang. Beberapa kuliner khas dari Indonesia berikut ini juga tak kalah lezat dalam meracik ikan mentah. Bedanya, umumnya kuliner ini menggunakan bumbu yang lebih banyak, meski tetap berusaha mempertahankan tekstur daging ikan. Naniura Sekilas tampilan makanan khas Tapanuli ini mirip dengan ikan bumbu kuning. Tapi jangan salah, rasanya jelas berbeda. Naniura dibuat dari ikan air tawar dengan penampang badan agak rata. Dulu yang cukup banyak dipakai adalah jenis ikan yang disebut Ihan Batak, sejenis ikan semah yang merupakan satwa endemik danau Toba. Namun, belakangan karena populasinya jauh berkurang, ikan mas lebih banyak dipakai sebagai bahan dasar naniura. Ikan ini dibersihkan dari sisiknya lalu direndam beberapa jam dalam belasan bumbu khas. Yang paling menonjol adalah rasa asam jungga dan andaliman, selebihnya adalah bumbu dapur lazim seperti kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, cabai dll. Asam membuat daging ikan seolah ‘termasak’, ini sesuai arti harafiah nanirua, yaitu yang diasami. Sementara varian bumbu lainnyalah yang memberi rasa. Andaliman, yang cukup banyak dipakai memberi sensasi bergetar di bibir. Tekstur naniura mirip sashimi, namun dengan sensasi rasa yang lebih banyak. Gohu Ikan Di bagian utara Kepulauan Maluku serta utara Sulawesi, ada cara unik mengolah ikan tuna atau cakalang. Disini ikan dipotong dadu, lalu dilabur perasan asam dan garam lantas dibubuhkan daun kemanggi. Setelahnya, ikan didiamkan beberapa saat sebelum disiram dengan rajangan bawang merah dan cabai rawit yang telah ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Rasa amis ikan sama sekali tidak kentara. Sama seperti pada naniura, rasa asam yang dibiarkan meresap ke daging ikan perlahan menghilangkan bau amisnya. Gohu ikan biasanya dimakan sebagai pendamping nasi atau bubur sagu. Harap diingat, kita harus menyebutnya lengkap sebagai “Gohu Ikan” atau “Ikan Gohu” agar dapat dibedakan dengan sayur Gohu khas Manado yang terbuat dari daun pepaya. Cara masak ini awalnya khas Pulau Bacan. Namun, karena kelezatan dan kemudahannya kini hampir seluruh wilayah bagian utara Maluku dan Sulawesi cukup familiar dengannya. Lawe Bale Sulawesi Selatan juga punya kuliner dengan ikan mentah, yaitu khas Polewali. Namun, ikan yang digunakan biasanya yang berukuran kecil, semisal ikan teri atau ikan banjar. Disini ikan kecil tadi dibersihkan lalu diberi perasan jeruk nipis, garam serta kelapa parut. Rasanya cukup segar dan cocok menjadi peneman makan nasi yang hangat. Paco Mirip dengan tetangganya di Polewali, wilayah kabupaten Luwu juga punya cara hampir mirip untuk mengolah ikan kecil tanpa memasak dengan api. Paco memakai bumbu yang lebih banyak ketimbang lawe. Selain asam dan garam, ikan teri dibumbui dengan cabai yang sudah dihaluskan. Terkadang ditambah cacahan mangga muda dan saus kacang tanah. Rasanya jadi lebih pedas dan segar. Selain memakai ikan teri, paco juga sesekali memakai udang kecil. Menu ini sangat cocok dimakan bersama roti sagu. Rusip Provinsi Bangka-Belitung juga punya cara tersendiri mengolah ikan teri mentah. Namun, menu yang bernama rusip ini butuh proses lebih lama, karena melibatkan fermentasi. Ikan teri atau disebut juga ikan bilis dibersihkan kemudian dicampur dengan gula merah dan garam. Adonan ini difermentasi selama tujuh hari. Rusip punya aroma yang agak asam, namun rasanya sangat kuat. Di Bangka-Belitung rusip biasanya dicampur dengan irisan bawang merah, cabai rawit, dan jeruk kunci kemudian dijadikan layaknya sambal dan bumbu lalapan atau dicocol dengan nasi. Nah, kalau berani coba sashimi atau susi, kenapa tidak berpetualang rasa dengan kelima makanan ikan mentah khas Nusantara tadi? **RS

Mie Tarempa dari Riuhnya Kepulauan Riau

Bisa jadi tidak banyak warga Indonesia yang kenal apa ciri yang menonjol di Kepulauan Riau (Kepri), termasuk soal kulinernya. Bagi sebagian besar orang, Kepri mungkin sekedar provinsi tempat Pulau Batam dan Bintan berada. Sentra industri, wisata dan gerbang paling dekat dengan negeri tetangga kita, Singapura. Kulinernya pun sering dikaitkan dengan ragam kuliner perkotaan yang menyajikan banyak masakan Nusantara modern serta masakan luar. Padahal, Kepri adalah titik persemaian ragam budaya yang membentuk Indonesia. Sesuai namanya yang berarti riuh dan ramai, disini sejak dulu semarak kosmopolitan niaga menyatu padu dengan keseharian masyarakat pantai. Cukup banyak tempat di provinsi yang 96% wilayahnya berupa laut ini, punya sejarah jadi pusat interaksi antar bangsa dan kaum yang memungkinkan pembauran budaya. Ambil contoh terkait perkembangan Bahasa Indonesia, misalnya. Sebagaimana diketahui, bahasa persatuan kita ini berasal dari dialek Melayu di Pulau Penyengat, Kabutapten Lingga, Kepri. Hal serupa juga terkait aksara, ajaran kegamaan, busana, musik, gaya pergaulan serta tak lupa kulinernya. Tarempa, adalah contoh sentra lainnya. Sebagai salah satu pelabuhan yang paling ramai sejak zaman kedatuan Melayu yang bercorak Buddha, wilayah di Kabupaten Anambas ini juga punya banyak jejak menampung interaksi antar bangsa. Kuliner kondang Mie Tarempa sedikit banyak bisa memperlihatkan hal tersebut. Dengan melihat mie ini tersaji di piring saja, kita langsung bisa melihat pengaruh boga Tiongkok, India, TimurTengah, serta ciri masyarakat nelayan Melayu di dalamnya. Mie Tarempa seolah paduan dari banyak versi mie. Sekilas tampilan Mie Tarempa mungkin mirip Mie Aceh. Mie yang berwarna agak coklat dicampur racikan bumbu kemerahan. Namun rasanya ternyata jauh berbeda. Bumbu Mie Tarempa tidak terlampau pedas, rasa asam manis lebih kental ketimbang pedasnya. Meski berlemak, rasanya terbilang ringan. Tekstur mie pun lebih kenyal, karena umumnya dibuat secara manual. Biasanya bentuk mie agak gepeng namun tak selebar kwetiau. Hal yang juga cukup membedakan adalah toppingnya berupa boga bahari. Yang paling sering dipakai adalah suiran ikan tongkol dengan sesekali tambahan udang dan cumi. Meski di versi modernnya kini ditambah daging ayam atau sapi. Versi paling tua dari Mie Tarempa disajikan kering. Namun, sekarang kita juga menemuinya dalam versi yang berkuah sedikit atau berkuah banyak. Meski berasal dari kelurahan Tarempa, mie ini telah jadi ciri kuliner Kepri. Banyak warung di provinsi ini, terutama di Kota Batam atau Tanjung Pinang yang menjajakannya. **RS

Sisingamangaraja XII: 29 Tahun Melawan Belanda

“Ahu Sisingamangaraja!” (Akulah Sisingamangaraja) Konon, itulah teriakan terakhir Sisingamangaraja XII saat tertembak gabungan pasukan Belanda. Dalam pertempuran terakhir yang berlangsung di pinggir sungai Aek Sibulbulon di desa Onom Hudon (sekarang perbatasan wilayah Humbang Hasundutan dan Dairi) pada Juni 1907, sang pahlawan gugur bersama putrinya Lopian serta dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Sebelumnya putra-putrinya yang lain bersama istri dan ibunya juga telah tertawan pasukan Belanda. Teriakan itu sebenarnya sangat mungkin kejadian. Sebab dalam banyak aspek perlawanan selama 29 tahun itu (1878-1907), frasa itu sering dipakai. Seruan yang sama juga hadir dalam simbol perang dan stempel yang dipakai sang raja. Seruan itu bukanlah kengototan soal gelar atau posisi, ia adalah ekspresi perlawanan yang kuat dari identitas budaya dan spiritualitas. Sisingamangaraja bukan sekedar berebut wilayah dengan Belanda, namun gigih mempertahankan tanah air, adat kebiasaan, keyakinan, hukum, kemerdekaan dan kesetaraan – yang menyatu utuh sebagai identitas dan keseharian ia dan masyarakatnya. Secara jumlah pasukan, persenjataan, strategi perang dan banyak faktor teknis lain pasukan Sisingamangaraja XII nyaris tidak ada apa-apanya dibandingkan para prajurit dan tentara bayaran kolonial. Berbeda dengan Perang Aceh atau Perang Jawa, yang punya logistik serta tentara yang lebih terorganisir – Perang Batak sepenuhnya adalah gerilya dan serangan sesekali. Pulas sebagai laku spiritual Bermula dari upacara spiritual di pusat kediamannya di Bangkara, 16 Februari 1878, raja wilayah yang bernama lahir Patuan Bosar itu menyatakan pulas (perang) terhadap upaya aneksasi Belanda atas seluruh Sumatera. Tentu saja itu penyataan nekat. Pada periode itu di pulau Sumatera hanya raja-raja wilayah Tapanuli dan Kesultanan Aceh yang belum tunduk pada pemaksaan Belanda atas Perjanjian Pendek (Korte Verklaring). Namun kerajaan wilayah di Tapanuli tidaklah sesolid kesultanan Aceh. Tidak ada penguasa tunggal, hanya pemerintahan kecil di tiap huta yang tak satu sikap atas pendudukan dan monopoli perdagangan Belanda. Bahkan beberapa huta sudah langsung menyambut pemerintahan kolonial. Biar bagaimanapun, Sisingamangaraja XII tetap menyerang pos pendudukan Belanda di Bahal Batu, memaksa Belanda menambah jumlah pasukannya, lalu berbalik menyerang Bangkara dan seluruh wilayah sekitar. Sisingamangaraja memilih menyingkir, bergerilya sambil mengonsolidasikan kekuatan. Ia bersekutu dengan kesultanan Aceh dan penguasa wilayah di sekitar Gayo, Alas, Singkil, serta sebagian wilayah Melayu. Serangan berikutnya dilakukan sepuluh tahun kemudian. Sempat sangat menyulitkan Belanda karena di waktu yang sama juga tengah menghadapi peperangan besar dengan kesultanan Aceh. Tahun 1889, pejuang-pejuang Batak bahkan merebut beberapa huta di wilayah Lobu Talu, Tamba dan Horian. Kembali memaksa Belanda mendatangkan pasukan tambahan dari Padang. Kecil-kecil namun merepotkan, itulah kesusahan Belanda menghadapi perlawanan yang digelorakan Sisingamangaraja dari hutan-hutan Tapanuli selama 29 tahun. Puncaknya, tentara sewaan dari Senegal dan elit korps Marsose harus ditugaskan khusus untuk memburu raja kelahiran 18 Februari 1845 ini. Sebelum habis-habisan mengejar sang pemimpin perang, Belanda pernah menawarkan jalan damai dengan meminta Sisingamangaraja berhenti melawan dengan imbalan menobatkannya sebagai Sultan atas seluruh wilayah ‘Batak’. Tentu saja ini taktik demi memudahkan kontrol atas wilayah Tapanuli yang egaliter dari segi pemerintahan wilayah. Tawaran itu jelas ditolak, karena bagi sang raja perang ini bukan soal tahta – tapi laku spiritual. Sisingamangaraja kemungkinan sudah tahu sangat sulit untuk mengalahkan Belanda. Tapi ia tetap melawan dan menentang. Baginya perlawanan adalah sikap menjaga martabat. Ia akan terus berusaha hidup, menyerang, lalu menghindar untuk menyerang kembali. Sikap itu harus dibayar mahal. Berjuang di pedalaman selama puluhan tahun, kehilangan nyaris semua anggota keluarga dan prajurit terbaiknya – ia tetap memekik: Akulah Sisingamangaraja. Perlawananku akan terus hidup. **RS