Waktu pertama kali saya melihat judulnya, pikiran saya sempat ‘mampir’ pada Supernova Dewi Lestari. Tapi akhirnya, warna Supernova itu pun luntur dengan sajian alur cerita Ayu Utami. Ceritanya bisa dibilang tetap ada kisah cintanya. Namun, kisah cinta yang ini memang agak unik (kalau tidak kita sebut ‘aneh’) dan misteri.

Ketiganya adalah para pemanjat tebing/gunung. Tapi yang paling mendominasi jelas bukan kisah cinta antara Yuda, Marja dan Parang Jati. Oya, Yuda dalam novel ini adalah seorang yang modern, kurang punya etika bertutur (kalau bodoh ya bodoh saja), tidak suka hal-hal mistis meski percaya Tuhan.

Yuda, sebelum bertemu Parang Jati, bersama timnya, selalu melakukan ‘pemanjatan kotor’ yang justru merusak alam dan hanya melihat pemanjatan sebagai ‘penaklukan’ dan unjuk kekuatan semata.

Marja, adalah perempuan kekasih Yuda, yang dalam perjalanannya entah bagaimana juga terikat kisah cinta dengan Parang Jati. Marja agak aleman tapi juga memiliki kekuatan yang tak dimiliki kaum pria.

Sedangkan Parang Jati adalah seorang pemuda berjari tangan 12 (yang sering kita pandang ‘tidak normal atau tak lumrah’), yang sangat menghormati keberagaman. Dia, dalam novel ini, banyak mengutip kata-kata Yesus dalam konteks Kotbah Di Bukit. Dia mengerti benar bahwa agama-agama lokal (kejawen dsb.) justru memiliki nilai-nilai yang memelihara alam ketimbang klaim kaum monoteis yang dogmatik dan cenderung abai pada lingkungan hidup.

Parang Jati tidak membuat agama baru namun ia, bersama Yuda dan Marja, menggagas sebuah ide yang disebut sebagai “laku kritik” atau spiritualitas kritik, atau dia sebut Neo-Kejawan. Parang Jati-lah yang memperkenalkan Yuda pada praktik ‘pemanjatan bersih’, yang memiliki makna sebaliknya dari ‘pemanjatan kotor’.

Pada puncaknya ia harus berseberang dengan adik kandungnya sendiri, Kupukupu alias Farisi yang memuja monoteisme dengan salah kaprah, fanatisme. Hingga akhirnya Parang Jati harus kehilangan nyawanya, karena pandangannya tentang Tuhan yang satu tak sejalan dengan Farisi.

Yang membuat saya tersenyum geli manakala membayangkan si Farisi beserta laskar para pengikutnya, berkostum persilangan antara harajuku Samurai X dengan Pangeran Diponegoro.

Dalam novel ini juga kita akan belajar bahwa kebenaran adalah future tense, sedangkan kebaikan adalah saat ini. Tak satu manusia pun layak mengklaim kebenaran yang mutlak dan misteri itu. Tuhan yang kita kenal dalam angka satu itu ternyata telah kehilangan kemisteriusanNya, kemahaanNya, karena manusia telah membatasinya dalam angka satu.

Angka nol dalam novel ini justru diangkat sebagai angka yang lebih dekat dengan sifat ketakberhinggaan Tuhan itu sendiri. Bahwa keinginan-keinginan manusia pemuja monoteisme itu untuk memutlakan kebenaran-kebenaran dengan cara ‘mempersetankan’ dan atau ‘mempersesatkan’ pihak yang tak sejalan justru adalah sebuah ekspresi pemerkosaan spiritualitas dalam birahi menggapai kekuasaan dan berkuasa atas yang lain.

Hmmm… Kalau saja novel Ayu Utami yang juga ada bau-bau politisnya ini diangkat ke layar lebar. Novel ini kontekstual dengan kondisi bangsa kita saat ini. Akhirnya… Sebuah pertanyaan pun muncul. “Apakah dengan Tuhan Yang Esa itu, saya masih bisa menggunakan sikap kritik untuk menyangga (menanggung) kebenaran atau justru mengambil sikap taken for granted untuk menguasai, memperkosa dan memutlakkan kebenaran – yang misterius – itu?” **DW

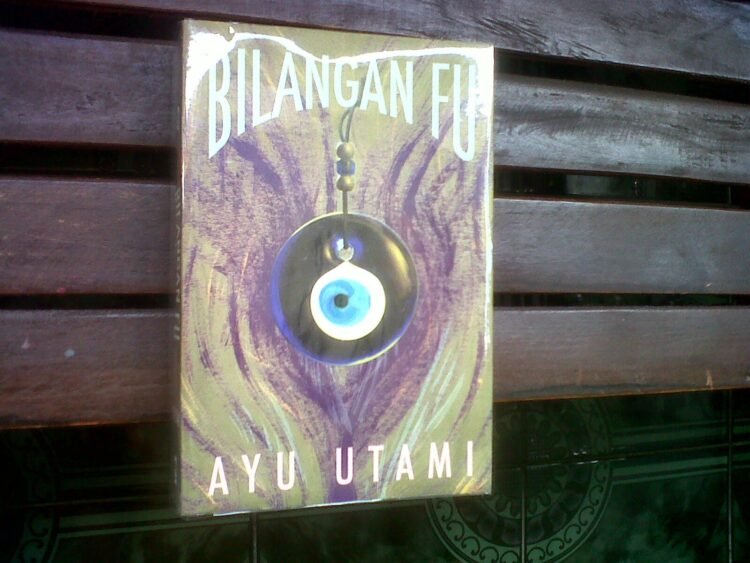

Judul: Bilangan fu

Penulis: Ayu Utami

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008

ISBN: 9799101220, 9789799101228

Tebal: 536 halaman